El hinduismo enseña que las almas, al morir, regresan en nuevos cuerpos: la famosa Rueda de Samsara. Nacer, morir, volver. Una especie de loop cósmico donde el alma va coleccionando experiencias como quien junta postales de viaje. Hasta que un día —si hay suerte— la rueda se rompe y alcanzamos la liberación.

¿Será cierto? Quién sabe. Pero la idea me parece tan bonita, mágica, tan cinematográfica, casi romántica. Me imagino como una viajera espiritual cambiando de pasaporte, de cuerpo, de acento… Hoy con ojos negros, mañana quizá con verdes. Aunque, si algún funcionario de las oficinas celestiales me lee: que me dejen estos ojos negros, por favor. Amo los ojos negros porque parecen agujeros negros portátiles, galaxias en miniatura metidas en la mirada (ya estoy divagando, lo sé).

Recuerdo clarísimo algo que pasó cuando tenía cinco años. En la bahía de mi ciudad hay una estatua de una virgen, clavada en medio del agua. Desde la orilla se ve al fondo otra parte de la ciudad, nada especial. Pero yo, convencidísima, dije: “Esa es la Estatua de la Libertad, y del otro lado está Nueva York”. Mis papás rieron, me corrigieron, pero yo insistía. Estaba convencida de que era la Estatua de la Libertad y que estaba mirando hacia Nueva York. A los cinco años todavía no sabía mucho sobre vírgenes; como dice Galeano, a esa edad todos somos medio paganos, profanos y felices. No recuerdo en qué momento entendí que esa no era la Estatua de la Libertad y que Nueva York estaba a unas 10 horas en avión. Solo sé que esa idea habitó mi mente durante un tiempo.

De niña, amaba Nueva York, no había razón para ello. No había viajado a esas latitudes, obviamente no conocía la ciudad… pero ahí estaba mini Diana enamorada de New York. Es aquí donde el hinduismo se vuelve protagonista: tal vez mini Diani, esa niña traviesa, amaba Nueva York porque recordaba una vida anterior, porque allí nació o vivió. Entonces, los cinco años Dianita, todavía recordaba con amor esa existencia pasada en Nueva York. Por supuesto, esto es una interpretación romántica de mi recuerdo infantil. Suena disparatado, sí. Pero me gusta pensarlo.

De ese amor infantil nació otra obsesión: Frank Sinatra. Mi canción favorita —y la de mini Diani de seis años— era “New York, New York”. La bailaba en la sala, con coreografía inventada y toda la cosa. Si me ponían a escoger entre Sinatra y Xuxa, yo me iba bailando con el señor Sinatra (detestaba a Xuxa). Así fue como Sinatra se metió en la banda sonora de mi vida. Aunque debo decir que mi primer amor musical fue Tony Bennett, lo conocí primero que a Sinatra gracias a mi papá (les dejo aquí el enlace a mi post sobre él).

Sinatra compró acciones en mi corazón sonoro. No estaban a la venta en la bolsa de New York, las compró con canciones. Me enamoré locamente de la voz. Es una obra de arte. Escucharlo es viajar flotando a través de un arcoíris de sentimientos. Cada matiz de su voz es un color. Sinatra nos puede hacer viajar de la más intensa pasión (rojo carmesí) a la más profunda melancolía (un gris azulado).

Cuando escucho a Sinatra, su voz me lleva a sentirlo cerquita, es como si me cantara al oído. Hay intimidad. Complicidad. Una conexión emocional tan personal que siento que canta solo para mí.

Y luego llegó “My Way”. ¡zaz! Flechazo total y mortal. Esa canción me enseñó a los trece años que este giro de la Rueda de Samsara es demasiado corto y hay que defender la libertad de vivir la vida bajo tus propios términos y nunca arrodillarse. Nunca. Es impactante la contundencia de su voz al cantar My Way. Esa fuerza en cada palabra, y a la vez grandeza y seguridad. Él, su voz y esa canción me embrujaron

Después conocí la versión de Raphael (mi Raphael, queridísimo, intenso, teatral) y claro que me enamoré también, pero esa es otra novela, que un día les contaré.

Lo cierto es que sigo perdida en Sinatra. Su versatilidad era infinita. Pop como un Bon Bon Bum de fresa. Easy listening como café con leche espumoso. Jazz como chocolate con avellanas. Swing como helado de cereza. Y si me pongo más gourmet: el disco con Ella Fitzgerald es un banquete sonoro, el de Jobim es una esmeralda del Amazonas.

Puede que ese gusto musical también lo explique el hinduismo: Quizás antes de nacer como Diana Patricia Pinto, en los años 50 podría haber vivido en Nueva York en los años 50 fui un saxofonista neoyorquino, tocando en un club. Y tal vez tuve la suerte de tocar “New York, New York” para Sinatra en el Madison Square Garden en 1974.

Quizás, quién sabe. Pero la explicación más sencilla, menos teatral y más terrenal es que esa era la música que sonaba en mi casa. La música con la que crecí. La que ponían mis padres.

Sinatra me acompaña desde aquella mini Diana de cinco años que juraba ver la Estatua de la Libertad en plena bahía. Y cuando suena My Way en mi playlist de Spotify, me imagino que Sinatra me tira un beso con copa de champán en la mano.

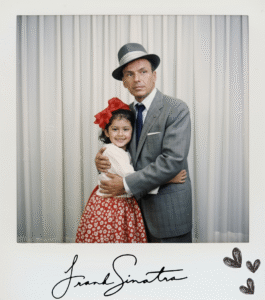

Posdata: mi polaroid soñada.